[1] Windowsで使用する言語を選びます。「日本語」をクリックしてください。このメニューは表示されない場合もあります。

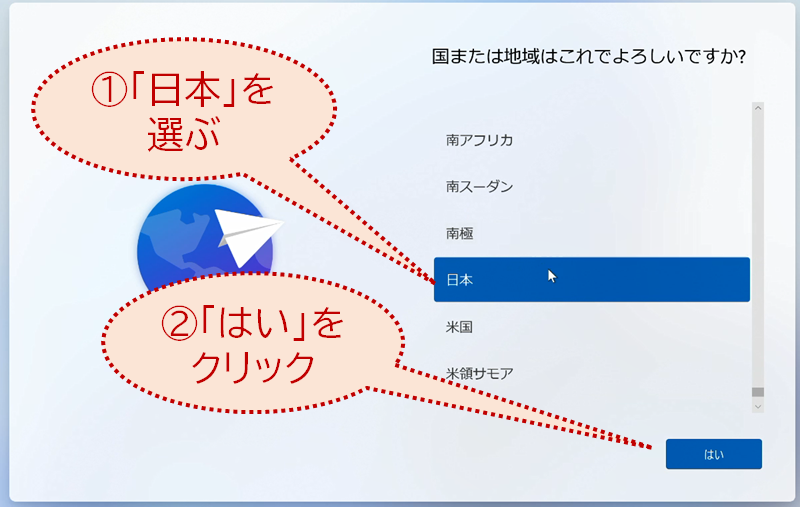

[2] 住んでいる地域を選びますが、Windows11のバリエーションによってはここから音声ガイダンスが始まります。ちょっとうるさいので不要であれば画面左下のスピーカアイコンをクリックして黙ってもらいましょう。

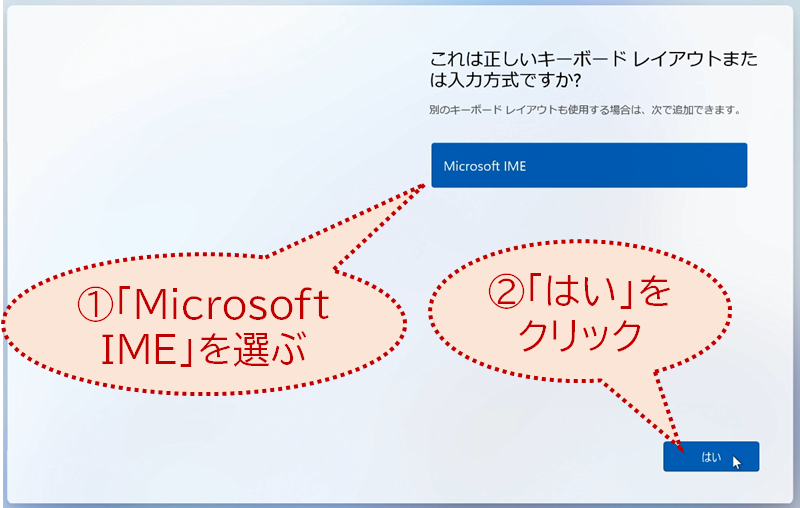

[3] キーボードレイアウトについての質問に答えます。「Microsoft IME」になっていることを確認して、「はい」をクリックしましょう。

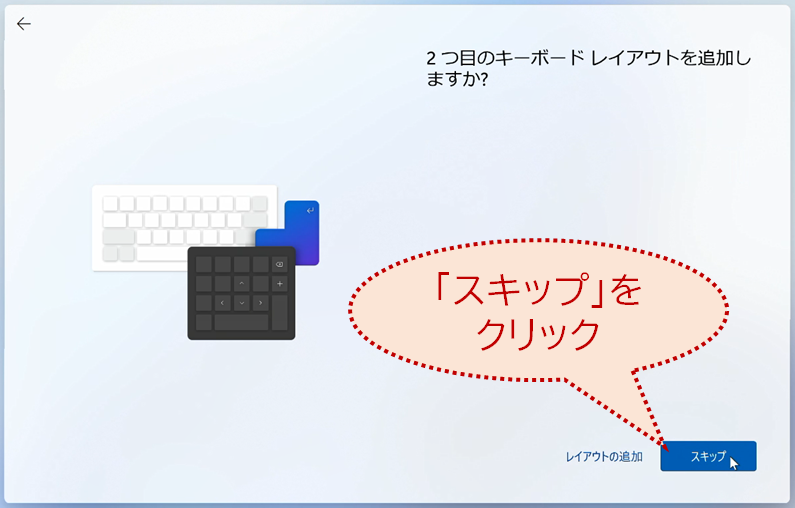

[4] キーボードレイアウトの追加についての質問に答えます。追加のレイアウトはないので、「スキップ」としましょう。

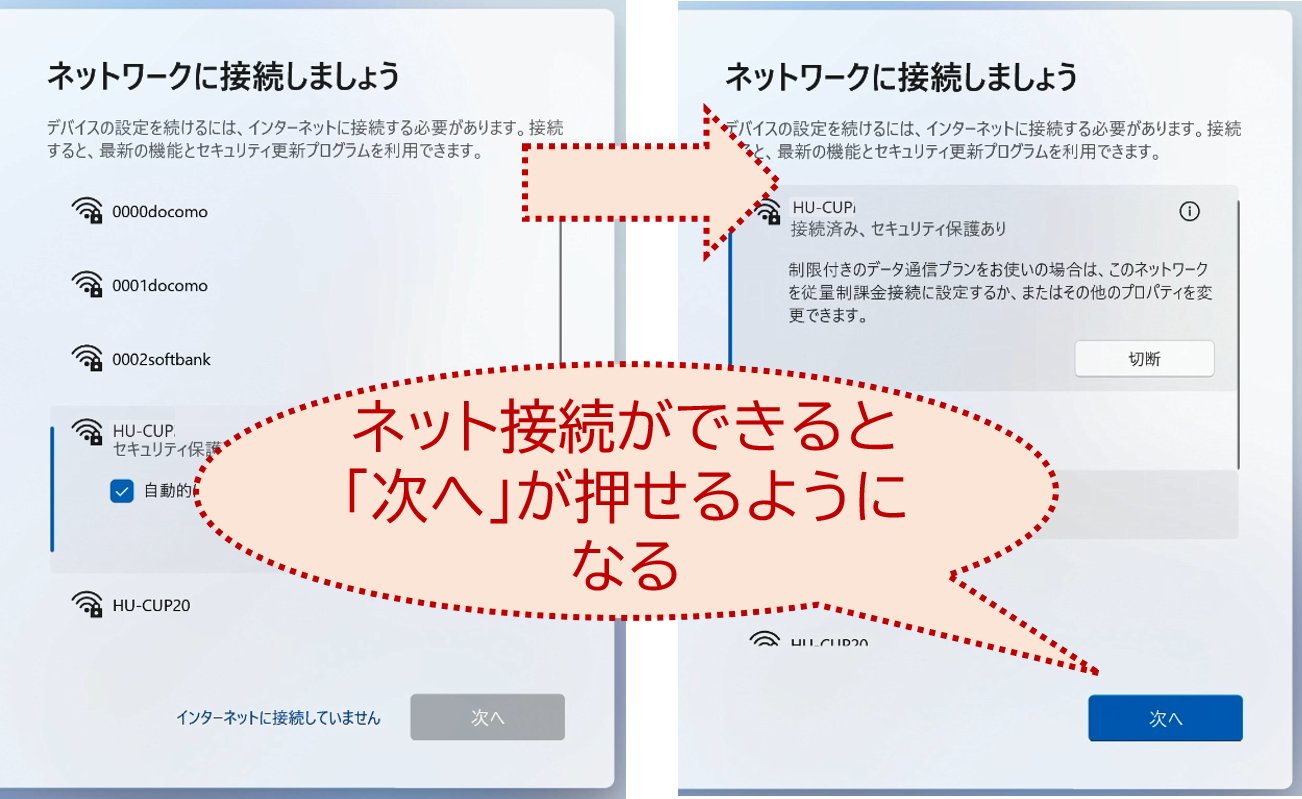

[5] Windows11Homeは、ネット環境が無いとここから進めることができません(Windows11Proも皆さんが買った時期によっては同じかもしれません)。一度ネット環境に接続してください。このスクリーンショットは大学のネット環境のHU-CUPに接続していますが、自宅のネット環境でも問題ありません。ネット環境に接続されると、「次へ」のボタンが押せるようになるので、押しましょう。

どうしても自宅にネット環境が無いという人は大学に来てHU-CUPへの接続手順を参考にして接続しましょう(基地局リストを出すところまでの手順が済んでいる状態です)。

[6] Windowsの更新が行われます。

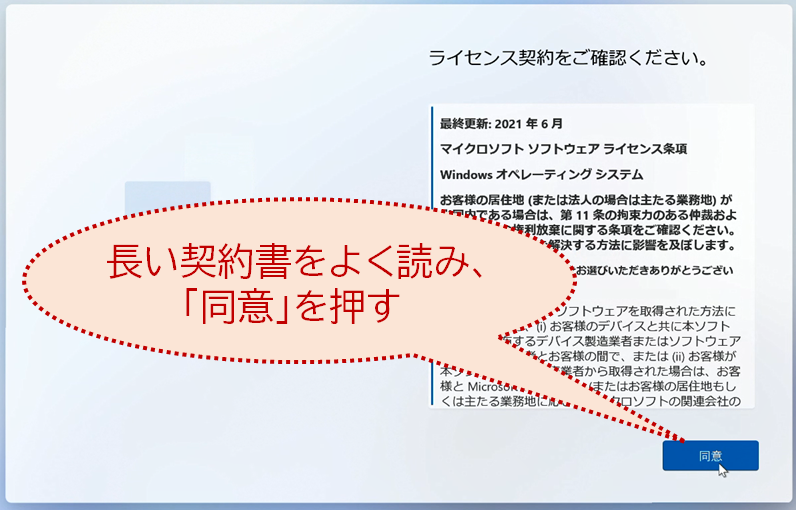

[7] Windows11の使用許諾契約が表示されます。

ここには、みなさんがどういう条件でWindows を利用できるかということが細かく書かれています。内容を確認して「同意」をクリックしてください。

※ この内容は、「設定」→「システム」→「バージョン情報」の画面で「マイクロソフトライセンス条項を読む」をクリックすると、いつでも読めます。

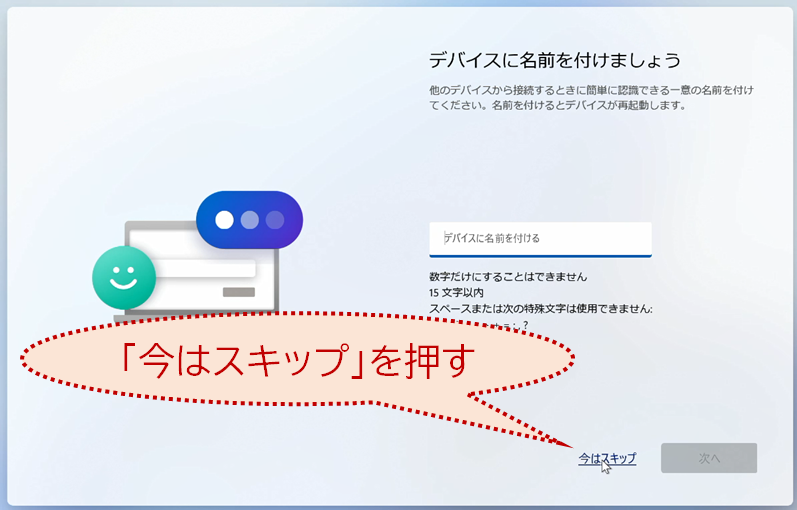

[8] 自分のPCに名前を付けるよう促されます。既に決めている名前があれば入力しても良いです。「今はスキップ」で進めても問題ありません。

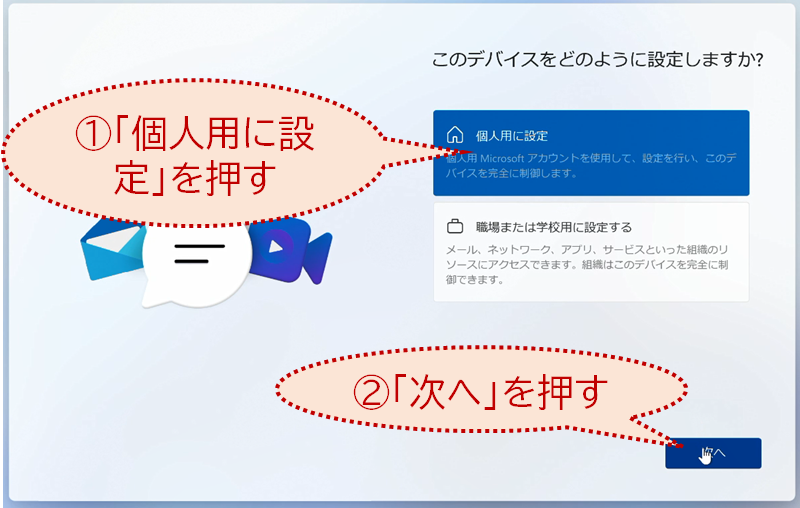

[9] 「このデバイスをどのように設定しますか?」と聞かれます。ここでは「個人用に設定」を選んでください。「職場または学校用に設定する」を選択すると、「組織はこのデバイスを完全に制御できます」とあるように、自宅で使えなくなったり、卒業後に使えなくなったりします。

[10] このようなダイヤログが表示される場合があります

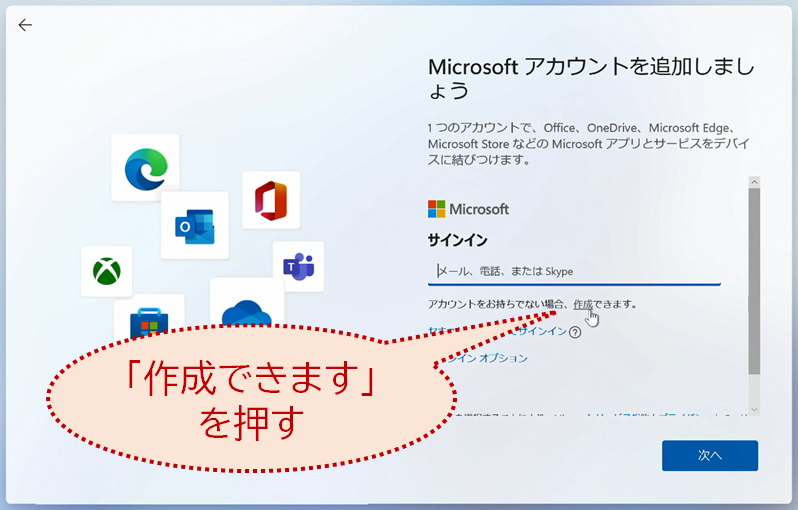

[11] 「Microsoftアカウントを追加しましょう」と尋ねられます。これは、このパソコンに対してMicrosoftアカウントを追加するという意味です。もし貴方が@outlook.comや@outlook.jpといったMicrosoftのメールアドレスを既に持っていたら、既にMicrosoftアカウントを持っています。gmail.comやyahoo.co.jpやdocomo.ne.jpのようなMicrosoftが提供していないメールアドレスしかなければ、新たに作ることになります。以降では、新たに作る手順を示します。

[12] 「作成できます」の「作成」をクリックします。

[13] 既に持っているメールアドレスでMicrosoftアカウントを作るように案内されますが、混乱を避けるため、「新しいメールアドレスを取得」を選びます。

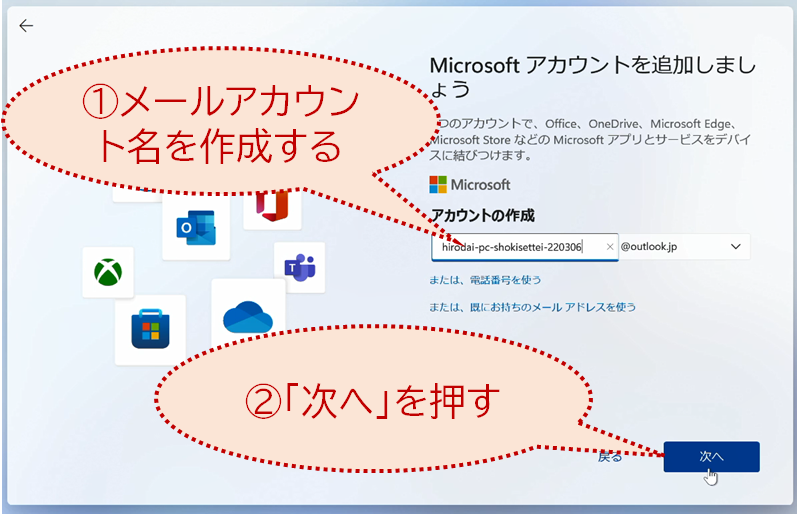

[14] 日本語で設定している場合、@outlook.jpドメインのメールアドレスを取得することができます。@マークの前の名前部分を決めましょう。

ここで注意しないといけないのは、この名前部分の最初の5文字がこのパソコンでの貴方のアカウントとして使われるということです。この例だとhirodというアカウントになってしまいます。他の人と名前が衝突しないよう、ある程度特徴的な5文字で始まるようにしてください。

[15] 今作ったメールアドレスのパスワードを設定します。大学から提供されるアカウント類と同じパスワードにしないように注意してください。

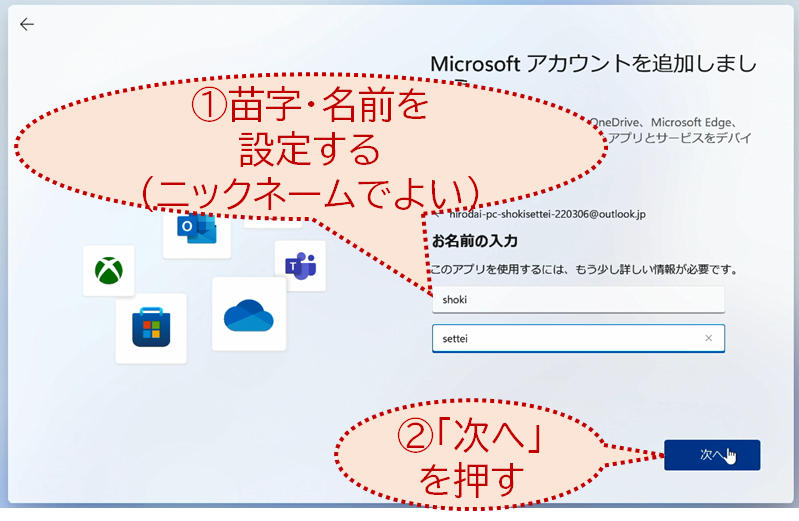

[16] このメールアドレスの所有者の名前を設定します。半角英数で設定するのが安全です。

[17] 地域と生年月日を設定します。

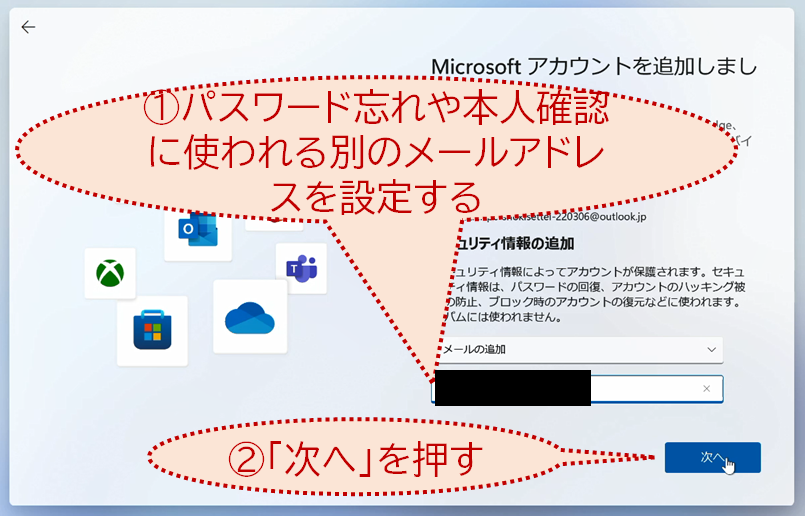

[18] パスワードを忘れたときの連絡先メールアドレスを設定します。携帯電話やスマートフォンのメールアドレスでも構いません。また、メールの追加ではなく、SMSが受け取れる電話番号を登録することもできます。

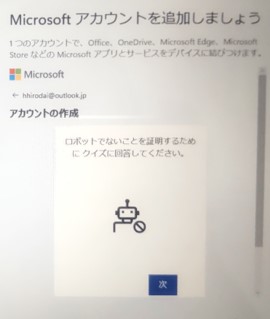

[19] アカウント作成にあたりロボットでない確認としてクイズが出されることがあります。

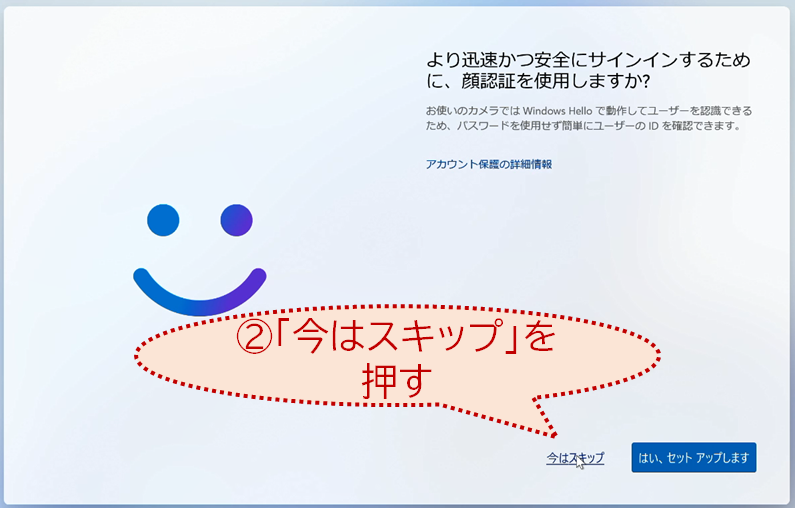

[20] 顔認証機能を勧められますが、急いで設定する必要はありません。スキップで進めます。

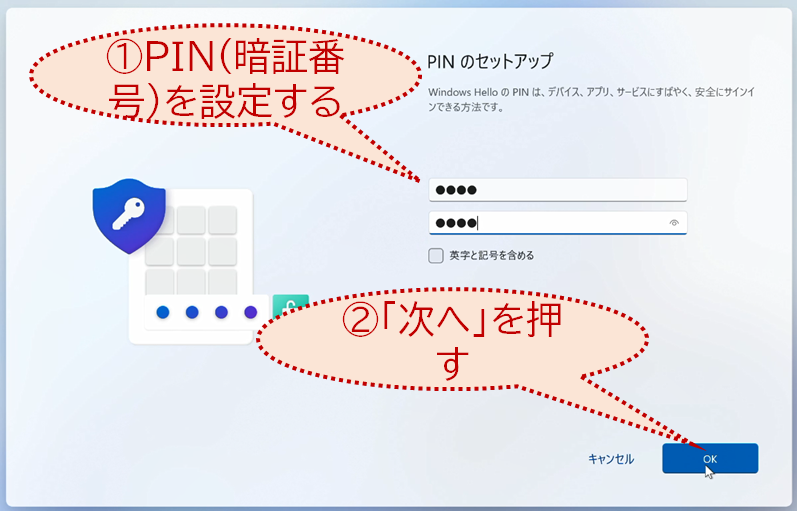

[21] Windows11にログインするためのPINコード(暗証番号)を設定します。初期状態では数字のみ使用可能です。1234や1111のような推測され易いものは設定を拒否されます。

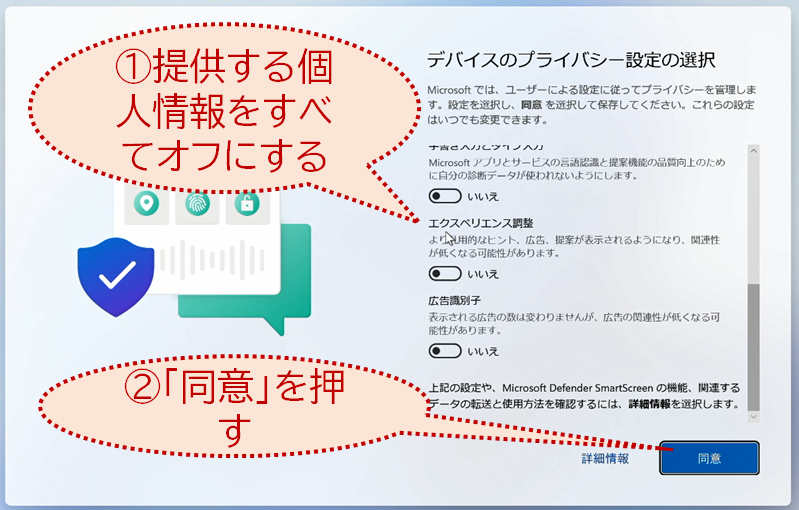

[22] プライバシー設定の選択を行います。沢山設定がありますが、最初は全てオフにして情報の提供を拒否します。後から必要に応じて許可しましょう。スクロールしないと全ての項目が見られないので、注意してください。全てオフにしたら「同意」で進めます。

[23] 追加機能に関して聞かれますが、広告のためのカスタマイズということなので、スキップで進めましょう。

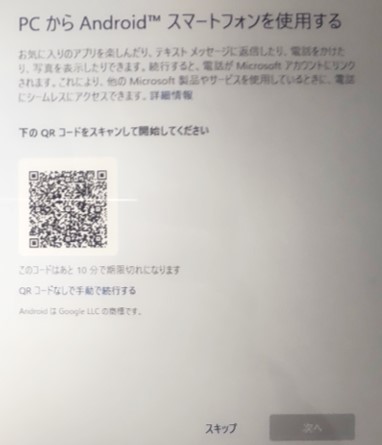

[24] スマートフォン連携を推奨されることもありますが、スキップで構いません。

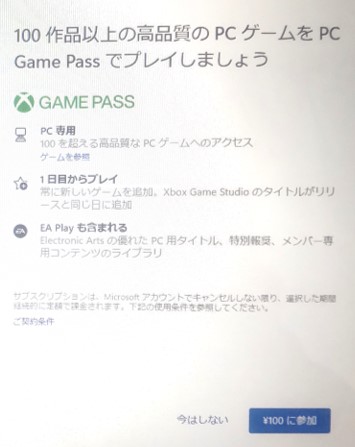

[25] ゲームの宣伝が入ることがありますが、その余裕はありませんので「今はしない」で構いません。

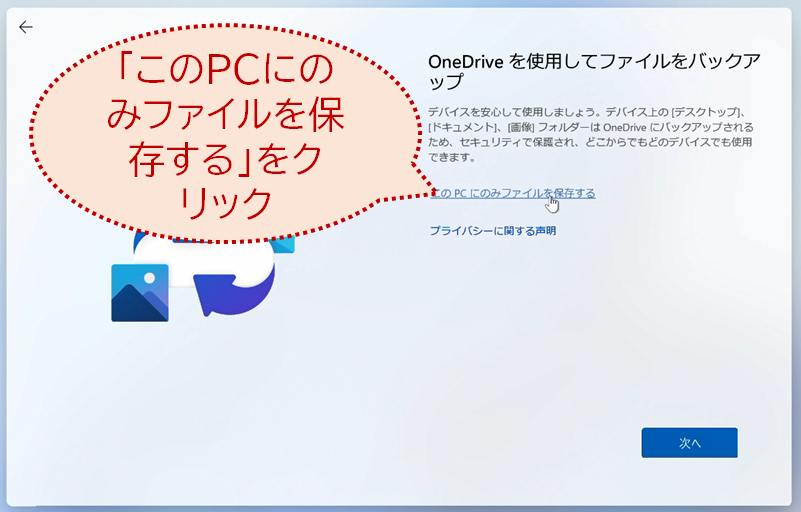

[26] OneDriveでのバックアップについて聞かれますが、ここでOneDriveを使うと皆さんのデータはお使いのパソコンではなく、先に作ったMicrosoftアカウントに保存されるようになります。先に作ったMicrosoftアカウントは無料アカウントであるため、すぐいっぱいになってしまうので、ここでは「このPCにのみファイルを保存する」を選びましょう。

[27] 画面が黒くなり、デスクトップ環境の設定がはじまります。しばらく待ちましょう。

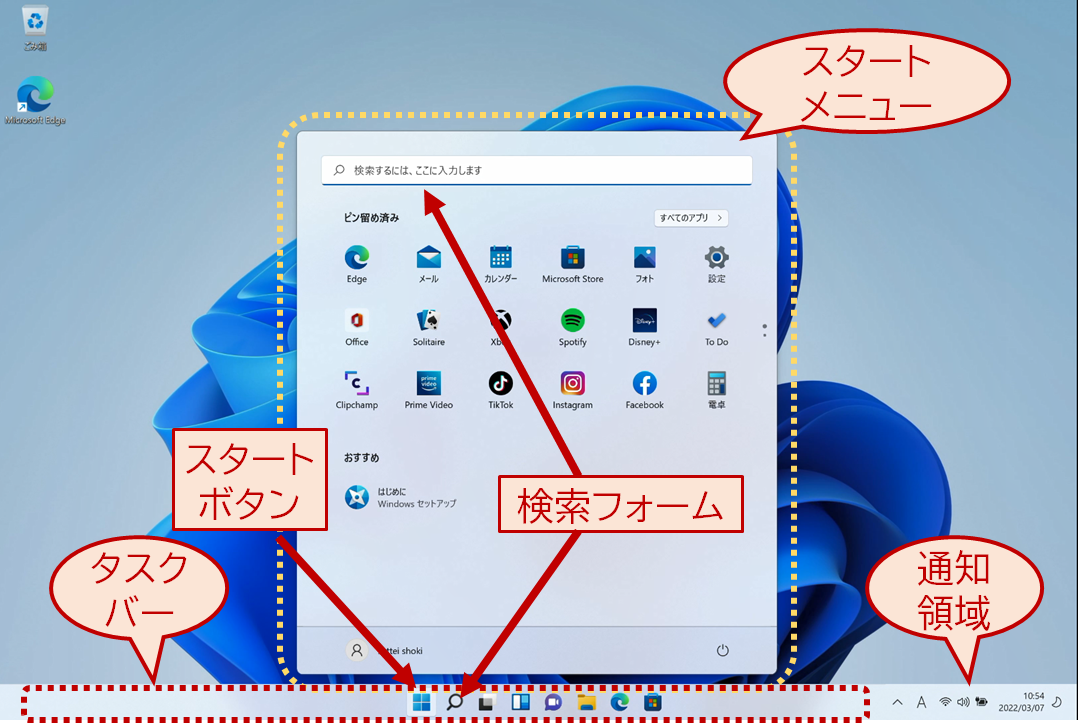

[28] デスクトップ環境に入ると、なにかのウィンドウが既に1つ開いています。これは一番下に並んでいるアイコンのうち、Windowsのマークのボタン(スタートボタン)を押すと出てくるウィンドウです。これを以降ではスタートメニューと呼びます。